金针虫

英文名

异名

简介

金针虫(Elateridae)是叩头虫的幼虫,危害植物根部、茎基、取食有机质,取食烟草的有很多种,但主要有Limonius(北美洲)(Akehurst,1981)、细胸金针虫(Agriotes)(美洲、亚洲、欧洲)、褐纹金针虫(Melahotus)(北美洲、欧洲、亚洲)、宽胸金针虫(Conoderus)(美洲、澳洲)(Akehurst,1981)和Hemicrepidius(北美洲、欧洲)。

详细资料

为害症状

[为害症状]幼虫在土壤中咬食播下的种子、种子幼芽和玉米幼苗根部,致使玉米苗枯死,造成缺苗断垄,危害严重时可使全田毁种。

病原物

侵染循环

发生因素

[发生规律]细胸金针虫一般多分布在水地或湿度大的低洼粘土水地,约3年完成1代。成虫活动能力强,对刚腐烂的禾本科草类有趋性。7月份为成虫产卵盛期,卵多产于地表内。经8~21天,卵发育成幼虫。幼虫喜潮湿及微偏酸性的土壤,危害盛期的最适土温较沟金针虫低,约为7~13℃。当土温升至17℃时即逐渐停止危害。

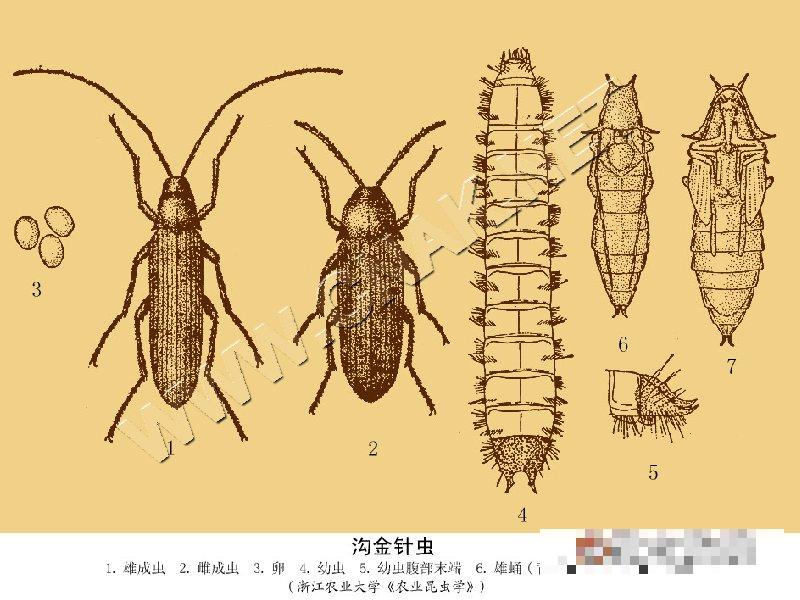

形态特征

[形态]沟金针虫的老熟幼虫体长20~30mm,呈筒形,细长略扁。体壁坚硬而光滑,上有黄色细毛,尤以两侧较密。体黄色,前头和口器暗褐色,头扁平,上唇为三叉状突起,胸、腹部背面正中有一条细纵沟。尾节深褐色,末端有2分叉,两叉内侧各有1小齿。各体节宽大于长,从头部至第9腹节渐宽。细胸金针虫老熟幼虫体长约32mm,宽约1.5mm,细长圆筒形,淡黄色,体壳坚硬而光亮。头部扁平,口器深褐色。第一胸节稍短于第二、三胸节。尾节圆锥形,近基部两侧各有1个褐色圆斑和4条褐色纵纹,顶端具1个圆形突起

生活习性

[习性]沟金针虫适生于干旱区域,2~3年完成1代,以幼虫和成虫在土中越冬。翌年4月中旬至5月上、中旬为活动盛期,白天潜伏于表土内,夜间出土交配产卵,雌虫无飞翔能力,每雌平均产卵90粒左右;雄虫善飞,有趋光性。孵化后的幼虫在食料充足的条件下,当年体长可长到15mm以上;第三年幼虫老熟在16~20cm深的土层内作土室化蛹,羽化后的成虫当年在原蛹室内越冬。当10cm深土温平均为 6.7℃时幼虫开始活动,9.2℃时开始危害,15.1~16.6℃时危害最重。当土温升高到19.l~23.3℃时,随着土温渐升,幼虫则潜入深土层中越夏。夏天过后随着土温渐降则幼虫又上升到地表,但此时对玉米已难造成危害。由于沟金针虫雌成虫活动能力弱,一般多在原地交尾产卵,故扩散危害受到限制,因此在虫口高的田内一次防治后,短期内种群密度不易回升。成虫稍有假死性,雄虫交配后3~5天即死亡,雌虫产卵后不久亦死亡。

防治方法

[防治](1)用40%拓达毒死蜱100倍进行拌种。(2)苗期可用40%的拓达毒死蜱1500倍或40%的辛硫磷500倍与适量炒熟的麦麸或豆饼混合制成毒饵,于傍晚明顺垄撒入玉米基部,利用地下害虫昼伏夜出的习性,即可将其杀死。(3)玉米可选用包衣种子,小麦可用40%异柳磷100毫升加水2.5公斤拌种50公斤。