当前位置:首页 > 农作物(禾本科) > 水稻 > 直纹稻弄蝶

直纹稻弄蝶

英文名

Rice skipper

异名

稻苞虫,俗称稻结虫、结苞虫、扯苞虫、苞叶虫等

简介

直纹稻弄蝶Parnara guttata Bremer et Grey属鳞翅目,弄蝶科。除宁夏、新疆、青海、西藏等省区未见报导外,全国各稻区均有分布。为害水稻、玉米、高粱、茭白、大麦、小麦、李氏禾、稗草等。

详细资料

为害症状

[为害症状]幼虫吐丝结稻叶成苞,蚕食稻叶。还能直接咬断稻穗,造成严重减产。

病原物

侵染循环

发生因素

[发生规律](1)世代。长城以北每年发生2代,长城以南黄河以北每年发生3代,黄河以南长江以北4~5代,长江以南南岭以北5~6代,南岭以南6~8代。同一地区,海拔高度不同,发生代数也不同。(2)越冬。南方以中、小幼虫在背风的田埂、渠边、沟边、茭白、小竹丛等禾本科植物上结苞越冬,气温高于12℃能取食,第1代主要发生在茭白上,以后各代主要在水稻上。

直纹稻苞虫有间歇性猖獗发生的特点,气候、虫口基数、食料、蜜源和天敌等条件是影响发生轻重的关键因素。(3)气候。冬春气温低或前一个月降雨量大,雨日多,易流行。发育适温24~28℃,温度低于20℃,高于32℃,湿度低于75%,高于90%,不利于成虫成活与产卵。高温低湿(气温32℃,湿度61%)初孵幼虫死亡率72.6%。气温32℃,湿度67%,蛹大量死亡。主害代成虫盛期,时晴时雨,小雨不断,盛夏不热,是大发生的预兆。(4)栽培。水稻分蘖期稻叶嫩绿,受卵量占总卵量的81%,存活率32.4 %,圆秆拔节稻叶黄硬,受卵量12.5%,存活率仅3.3%。

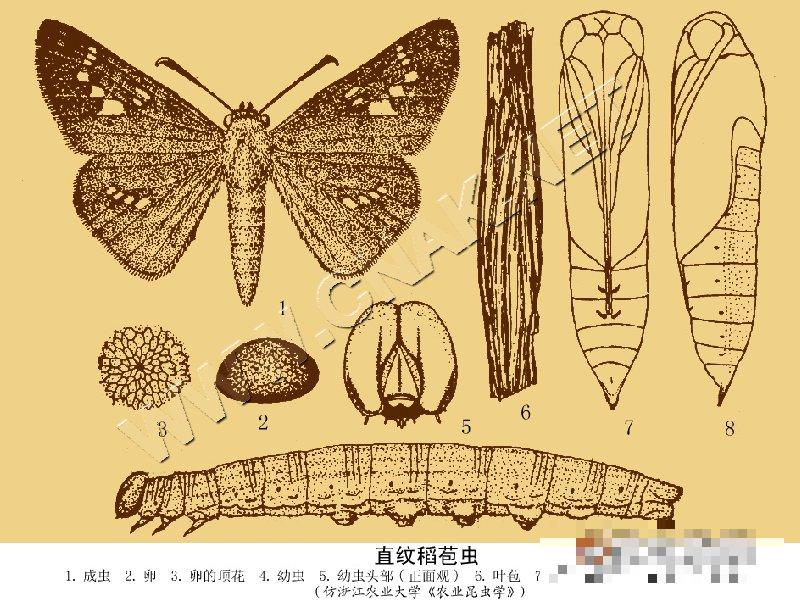

形态特征

[形态](1)成虫。直纹稻苞虫成虫体长17~19mm,翅35mm。翅和体均为黑褐色,有黄绿色光泽。前翅有7~8个近四边形的半透明白斑,呈半环状排列,下面一个最大;后翅中央有4个半透明的白斑,排成一直线,反面色泽正面色浅,被有黄粉,斑纹与正面相同。头、胸部宽于腹部,触角球杆形,末端有钩。(2)卵。半圆球形,直mm,高0.5mm。初产时乳白色,渐变浅土黄色,卵壳表面有玫瑰色小点和斑纹,卵孵化前,顶变黑色,卵壳表面有六面形或五角形细网纹,顶花8~12瓣,瓣形较瘦长。被天敌寄生的卵呈紫黑色。(3)幼虫。头大,体呈纺锤形。各龄幼虫特征:1龄头黑色并大于胴部,体长2~4.5mm,深灰绿色,胸盾片黑横浅不分开,不易见背线。沿叶尖边缘,结小虫苞。2龄头黑色,体4~6.5mm,淡黄绿色,背线可见,沿叶尖边缘结4mm长虫苞。3龄头黑褐色且小于胴部,体长6~11mm,胸盾片黑横线短粗不分开,背线细而可见,气门线白色,较细,臀板有时呈黑斑纹,虫苞单叶卷成筒形。4龄头淡褐色或黄白色,额区灰白色。额侧区斜纹明显呈褐色“W”状,体11~19mm,胸盾片黑横浅分开或不分开,背线粗面明显,气门线较宽。臀板有黑板。雄虫第6腹节背线两侧,可透见2个橘红色性脉。5龄头灰白色,体20~38mm,胸盾片黑横线细mm,气门大而内凹,臀部黑板消失,变淡绿白色。老熟幼虫腹部第4~7节两侧各有一堆白色蜡粉状脉。(4)蛹。体长25mm左右,圆筒形,头平尾尖,复眼突出,体灰褐色至褐色,臀棘细长,末端有一簇细钩。雌蛹生殖脉于第8节腹面呈浅沟状,雄蛹生殖脉开口第9腹节前方。

生活习性

[习性](1)成虫。成虫寿命2~19天,喜取食花蜜。卵多散产在嫩绿的稻叶背面,一般一叶1~2粒,每雌可产卵约100粒。(2)幼虫。初孵幼虫先咬食卵壳,爬至叶尖或叶缘,吐丝缀叶结苞取食,清晨或傍晚爬至苞外,田水落干时,幼虫向植株下部老叶转移,灌水后又上移。4龄幼虫以2~3片叶结成虫苞,老熟幼虫结5片叶以上的大虫苞。1头幼虫可食稻叶8~12.5片,4~5龄幼虫食叶量占97.8%。老熟幼虫在大虫苞内结薄茧化蛹,也有在稻丛间,土隙缝中化蛹。

防治方法

[防治](1)农业防治。结合耕田摘除或捏死幼虫,或用稻梳梳捕后放鸭啄食。(2)生物防治。百丛有稻苞虫卵5~10粒以上时,每3~4天放赤眼蜂1次,每次1~2万只,连放3~4次。(3)药剂防治。低龄幼虫发生盛期,喷洒杀螟杆菌(每克含100亿活孢子)500倍液,或20%杀虫双水剂500倍液,或90%晶体敌百虫500倍液,或50%杀螟松乳油1 000倍液。